「コロナ禍が経済政策への認識を変える

—現実に行われているお金の流れ—」

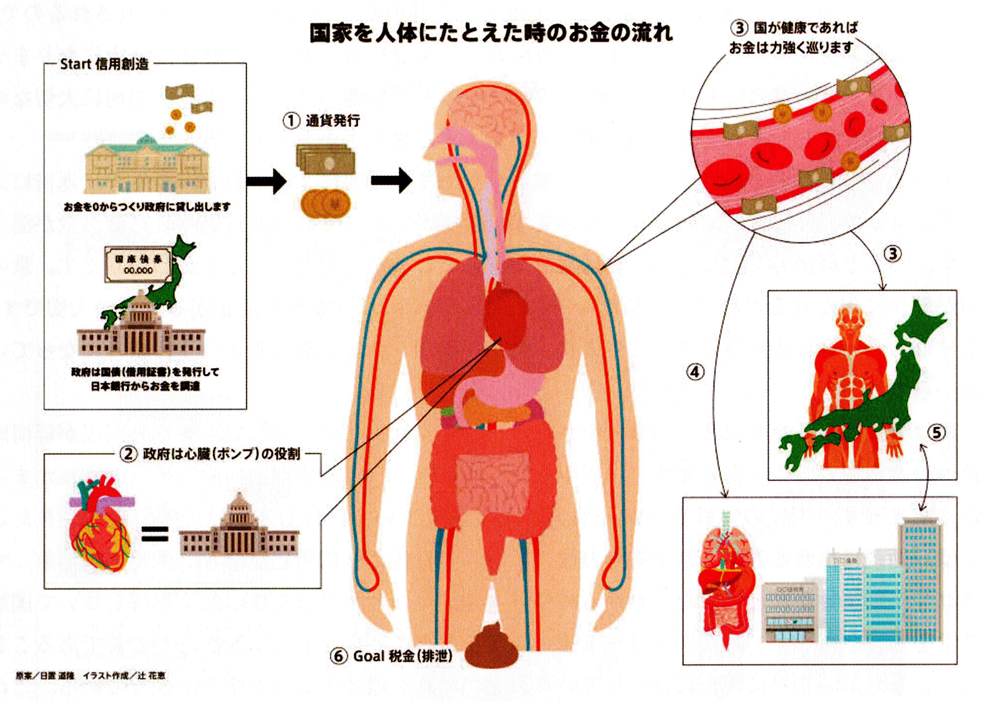

ほとんどすべての日本人は、政府が税金から公共サービスや事業に資金を支出していると信じてきました。 今まではそれが常識でした。 しかし、それは間違いです。 日本社会は、多くの政治家や財務省がお金とは何か、お金がどのように創造され、金融回路システムを誤解しているため、ほぼ過去30年間でデフレになっています。 したがって、彼らは私たちを間違った方向に誘導しました。 現代貨幣理論はこれらのことを明らかにしており、税金の役割は良好な国家共同体を作るための排泄物です。 現在の貨幣回路システムを、生態系に似た血を帯びた人体を用いて説明しようと試みます。 日本でも貨幣創造システムと税金の役割について物議を醸し始めている。 コロナウイルスのパンデミックは、私たちの政府が現代社会と一般庶民にも管理通貨システムを学ぶ必要があることを教えてくれました。 今は封建時代ではありません。 この論文が、多くの人にその事実を理解してもらうのに役立つことを願っています。 経済政策は私たちの生活にとって非常に重要です。 お金と経済について正しい知見をもつことは国民の生活はもちろんのこと 国家の存亡にまで関わる大切なことです。国家権力がお金や経済について間違えてしまうと、 国家経済は疲弊し産業は育たず、国民は貧しくなっていきます。ついには医療にも十分なお金が行き届かず、多くの生命が失われていくでしょう。国を守れずに国家が無くなってしまうかもしれません。お金と経済を科学することは、 私たちが生存していくために必要な手段なのです。 経済学とはどのような学問なのでしょう。経済学を身につけている経済学者や経済評論家、経済ジャーナリストなど、立派な肩書きを持つ方々が多くいます。有名大学の教授であるとか経済財政諮問会議メンバーであるとか、一般人から考えればすごい方々であると思うでしょう。 経済学には合理主義に基づいた主流派経済学と、ポストケインジアンといわれ、 世界恐慌の際にニューデイール政策を行い、積極財政によって難局を克服したジョン・メイナード・ケインズの流れを汲む経済学の2 つの潮流があります。世界は1970年代の石油ショック以来、 主流派経済学の教えに従い経済政策が行われてきました。しかし、 リーマンショックを経て、 この主流派経済学の正しさに疑念が生まれてきたのです。そのような中、2019年8月に「MMT現代貨幣理論入門」(L.ランダル・レイ、 東洋経済、2019年)が日本で刊行され、 経済学界にー大センセーションを巻き起こしました。まさに経済学のコペルニクス的転回です。天動説と地動説ほどの逆の考え方なのです。日本の主流と言われる経済学者達は、 ひたすら、「国債を発行しすぎると財政破綻する」「金利が急騰する」「ハイパーインフレになる」と主張していました。しかし、 コロナショックの際に日本政府はリーマンショック時の約3倍の国債を発行しましたが、 主流派経済学者や財務省、 経済評論家が言っていた悪いことは何も起こっていません。本来であれば、なぜ今まで主張してきたことが起こらないのかを真摯に検証しなければならないのに、彼らはそれすらしない非知性的な姿勢を取り続けています。 なぜ主流といわれる経済学者は間違えてしまうのでしょう。永年シュンペーター(オーストリアの経済学者、1883-1950)の研究に携わった青木泰樹氏は、著書「経済学とは何だろうか」(2012年)のまえがきで「主流といわれる経済学は、 現実の経済を分析する学間ではありません」1)と最初に述べています。そして、 主流派経済学者自身が、 自己の立脚する理論が現実を分析し得ないことを理解していないといいます。この流派の経済学は、 経済学を物理などの自然科学に近づけることを科学的と考え、数理モデルを重視します。確かに「物が上から落ちる」などの物理法則を分析するのであれば、それは成り立ちます。しかし人間の経済活動は複雑で、 すべてが有機的につながり、 時代と共に変化します。それを数字で解き明かすこと自体が不可能なのです。そのうえ主流派経済学者は、資本主義経済前の前近代国家の系譜を引きずり、 現代のお金の仕組み(信用貨幣論・管理通貨制度)を理解していません。このような経済学者が経済政策に関わっているので経済政策を間違えてしまうのも当たり前なのです。 世界中で4千万本の木を植えたといわれる著名な植物生態学者宮脇昭氏は、常に自然の成り立ちを念頭において、私たちが暮らす社会を観ていました。そして、「自然界において一つの種だけがわがもの顔に広範囲に棲息、 生育し続けている動植物はいないように、人間社会やビジネスにおいても、永久に一人勝ちが続くことはあり得ないことを知る必要があります」とおっしゃっていました2)。また、こうも述べていました。「自然の森(彼はよく『本物の森』と呼んでいました)は、 土地本来の高い木、 中ぐらいの木、低い木が集まって、互いにいがみ合い競争しながらも、 少し我慢しながら共に生きている。そんな森こそが自然の一番強い状態である」と。 東日本大震災が起こってからは、 海岸線に「いのちを守る森の防潮堤」を作るため宮脇氏から指示を仰ぎ、片腕として苦楽を共にしてきました。あしかけ20年余のあいだ宮脇氏から薫陶を受けてきたおかげで、 私もいつしか自然の成り立ちから人間の営みを観る目を授かったように思います。 主流派経済学が唱える経済理論の一つに「トリクルダウン理論」があります。18世紀の初頭に英国の精神科医であるマンデヴィルによって初めてこのような考え方が示されました。トリクルダウン(trickle down)とは「滴り落ちる」という意味で、「富める者が富めば、 貧しい者にも自然に富がこぼれ落ち、 経済全体が良くなる」という説に立ち、大企業や富裕層がまず潤うような経済政策を採用する根拠となってきた理論です。 30年ほど前から、 日本政府は法人税を引き下げて大企業を潤し、 税制を変えることによって富裕層に手厚くしました。その一方で消費増税を断行したのですが、果たしてその効果はあったでしょうか? 実は富裕層はもっと裕福になったものの、 その富は貧困層に滴り落ちず「トリクルダウンの効果」はありませんでした。 そしてどんどん貧富の差が拡大しています。さらに日本政府は労働市場の流動化と称して、労働規制の緩和をしたのです。 結果、 非正規扉用者が増え、 今では労働者全体の4割弱にまでなっています。 実質賃金が減り続けるので貧しい若者は結婚すら出来ず、 少子化が進むのも当然なわけです。 これは自己責任でかたづけられる問題ではありません。 日本政府の失政が招いた結果です。GDP を成長させる「適正な政府支出」をひたすら拒み、 税金は財源ではないのに、 不況であるにもかかわらず、「財源がないから」(カンチガイ?)といって増税を断行し、日本政府自らが国民に経済制裁を課してきたようなものです3)。日本政府の規制緩和を進める法改正とデフレ下の緊縮財政による経済成長率の低迷は、 格差を拡大させ、 国民を勝ち組と負け組に分断し、社会全体の共同体意識を低下させ、資本主義にとって大切な投資を減らし、 活力を奪っていきました。 自然の森は、 土地本来の高中低のさまざまな木々、草本植物、 動物たち、菌類等が、それぞれの役目を果たしながら、森の中で一つの共同体をつくり、絶えず生滅を繰り返しながらも共に生きています。 これが自然の掟であり、 このような森は共助で成り立っていて、 森自体が一 つの生命の塊です。 そして共助によって全体が成り立っているので、 あらゆる変化や災害に強く、活力にみなぎり丈夫で長持ちします。 一方商業目的でつくられた人工林は単植林であり、自然の森のようにはいきません。 強い木や売れそうな木だけを残し、 弱い木々は間伐されます。 強いものだけ残すので、一見強そうに感じますが、 定期的な手入れが必要であり、 災害に対しては脆弱です。 林業のやり方は、トリクルダウン理論」にのっとった経済政策にそっくりです。これも人間の浅い知恵なのでしょう、管理が容易なのです。 私は林業を否定するわけ ではありません。 人間が生きていく上で林業は必要です。 ようは程度とバランスの問題なのです。 宮脇昭氏は、「経済活動で大事なことは、自分だけ儲けてすぐダメになるのではなく、 社員も地域住民も企業と共生して、 明日も明後日も確実に、 経済的にも豊かに生き延びることです。」そして、「他者(多種)との共存をはからず、自己の利益だけを追求し、『勝てば官軍』とばかり金銭至上主義に邁進する姿は、 明らかに自然界のシステムに反する態度で、 それを見ている子どもにとっても、決して希望や明るい未来へのビジョンを与えるものではありません」2) とおっしゃいます。まったく同感なのですが現在の政府は「本物の森」とは全く逆で人工林のような政策をとっています。 税法を変えることによって一部の大企業や富裕層を優遇し、 貧者を切り捨てる方向に動いています。 しかも、 政治家と経済界の大物がタッグを組んでいるという恐ろしい状況です。 これは発展途上国によく見られる光景ですが、まさか日本がこ のような状況に陥るとは思ってもみませんでした。その原因が何かといえば、政策を立案し実行する人々が、 貨幣の何たるかを誤解し、 現実に行われている通貨発行のしくみ(信用創造)を理解していないからなのです。これでは日本が後進国化していくのも当然です。 政治史・経済史・国際関係史、 政治思想・経済思想、地政経済学等、多岐にわたる研究をされている中野剛志氏は、著書「世界インフレと戦争」(2022 年 12 月)において、 現実に行われている「お金の流れ」をわかりやすく解説しています 4)。 現代社会は銀行制度が完備されているので、 企業の需要があれば「無から」銀行が負債を抱 えることによって、お金を創り出し貸し出すことが出来ます。 銀行制度があるおかげで、 企業は収入を元手にしなくても、 銀行が「無から」創造した貨幣を得て、 支出を行うことができます。 貨幣とは負債であり、 貸し出しによって創造され、 返済によって破壊されます。 身近な例として、 友人との貸し借りについて考えてみましょう。 私が0君から 100 円借り たとします。 その時私は紙に100円と書いて0君に渡します。 これが0君と私だけに通用する即席貨幣(借用証書)です。 数日後、 私は0君に 100 円返しました。 その時約束事が終わるので、 0君は 100 円と書いた紙は破り捨てました。 これが貨幣の破壊です。ここでわかることは、貨幣が流通するためには、 債務を負う企業(借り手)が存在していなければならないということです。 つまり貨幣が創造されるその源は、 借り手の需要ということができます。もちろん、個々の企業にとって負債は返済すべきものでしょう。 しかし、経済全体で見ればすべての企業が負債を完済すると、 貨幣が消滅して経済が成り立たなくなってしまうのです。 この資本主義における貨幣循環の仕組みは、政府に対する貸し出しに関しても同じように作用します。 まずは、政府の需要ありきです。その需要に対して、中央銀行が政府に貸し出しを行います。 ここで、 貨幣がゼロから「創造」されます。 政府は、 創造された貨幣を支出し、 民間部門に貨幣を供給します。そして政府は、 課税によって民間から貨幣を徴収し、それを中央 銀行に返済します。 すると、 貨幣は「破壊」されます。 財務省やお抱え御用学者はよく、国債を発行しすぎると、 円の信任が下がって、 金利が上がり、 財政破綻する」と主張しますが、 全くの見当違いです。 彼らは私たちの預金から国債が発行されているというカンチガイをし続 けています。現実には 国債を発行して政府支出をするとその瞬間に私たちの預金が増えます。 そのことは、 2020 年に実行された 10 万円の特別定額給付金が国債発行で賄われ、 私たちの口座に振り込まれて預金が増えたことで証明されています。 中央銀行制度があるおかげで、政府は税収を元手にしなくても、中央銀行が「無から」創造した貨幣によって支出を行うことがわかりました。貨幣とは負債であり、貸し出しによって創造され、返済によって破壊されます。すなわち、政府が国債を発行して債務を負うことは、貨幣の「創造」です。そして、政府が税収によって債務を返済することで貨幣を「破壊」します。これが現代の資本主義経済で実際に行われているお金の流れなのですが、多くの政治家や財務官僚がこれを理解していません。徴税がなければ政府支出が出来ないとカンチガイしています。税金は財政支出の源(財源)にはなり得ません。政府は年末に次年度予算を決定します。その予算に応じて政府は、4月から先に「国債・国庫短期証券を発行し、日銀当座預金を調達し、支出」します。2月~ 3月に行われている確定申告で得られる所得税を財源にしているのではありません。もちろん法人税の収入を財源にしているのでもありません。税収は前年度発行された国債・短期証券の償却財源にはなり得ますが、社会保障支出、防衛支出、公共事業地方交付税交付金、 科学技術、 教育、 ありとあらゆる政府支出は、先になされています。スペンデイング・ファースト(政府支出は徴税より先)は、 誰も否定することができません。 前述したように、 需要によって貸し出しが行われる時にゼロから貨幣が創造されるのは民間でも政府でも同じです。ただし、 民間銀行が企業に貸し出しを行う場合は企業の返済能力を審 た、 借金によってゼロから創造された貨幣は返済によって破壊されるため、 理論上すべての企業や政府が負債を返済すると、 貨幣はなくなって経済が回らなくなってしまいます。した 中野剛志氏は、今の政府は中世の封建制度時代のまつりごとをしていると言います。「銀行制度の存在しない資本主義以前の社会であれば、 封建領主は、 政府支出の財源を確保するために、増税によって、人民のもつ財産を没収して政府支出に充てるしかなかったかもしれない。しかし、銀行制度が完備された現代の資本主義においては、 政府(と中央銀行)は、 政府支出という需要に応じて、 新たに貨幣を創造することができるのである。要するに、増税や歳出削減によって政府支出を確保しようとする考え方は、 資本主義以前の前近代的な発想に基づいているということだ」5) としています。資本主義の原理を理解せずに、不況であるにもかかわらず「財源がないから」と言って、ひたすら「財政健全化」すなわち「増税」を唱える政治家に対してあえて言いたいのです。「まずは、 資本主義や貨幣について正しく理解するのが、政治家の果たすべき最低限の責任というものだろう」と厳しく戒めています。 時系列で考えても、税金は政府の負債を返済し通貨を破壊するもので、予算の財源にはなり得ません。それでは、税金の役割とは何なのでしょうか? ここに国家を人体に例えて栄養(お金)が回る仕組みを表したイラストがあります。(イラスト参照) 先ず私たちが知るべきことは政府支出が先であり、税金を納めるのが後であることです。そして税金の役割は、人体における排泄の役割のように、世の中のお金の流れを健全に調整す概要

1. 主流派経済学は現代社会の役に立たない

でも、 もしその経済学者さん達がすごく優秀なのであれば、その優秀な考えにもとづいて正しい経済対策が実行されて、とっくの昔に日本経済が良くなっていなければならないはずです。しかし実態をみてみると、 過去二十数年間にわたって日本経済はどんどん衰退しているのです。

主流派経済学者は、 「市場原理主義」といって市場がすべてを解決すると思い込んでいます。そこには投資や生産性の向上といった不確実な概念がありません。経済は不確実であるにもかかわらず、彼らは確実性を求めます。そして主流派経済学者は需要を見ずに、供給しか見ません。

供給すれば必ず需要が生まれると思い込んでいます(セイの法則)。デフレかインフレかは、需要と供給のバランスで決まります。本来であれば政府の意志で需要を創り出すことが出来るにもかかわらず、需要という考え方を取り入れてしまうと、 彼らの「市場原理主義」というユートピアが崩れてしまいます。たったこれだけのことでデフレ脱却に大きな効果のある政府支出(有効需要)を増やさないという方針が主流派の経済学者からなされ、政府に影響を与えてきたのです。私たちは、 財務省が抱えている経済学者が現実の経済活動を分析できないことをまず知るべきです。2. 大企業優先の政治は自然の法則に反する

そして今はそのような観点から、20年以上ものあいだ日本政府の間違った経済政策のもとで国が貧しくなっていることに警鐘を鳴らしています。3. 現実のお金の流れ

3. 1 お金はゼロから生まれる

3.2 税収は財源になり得ない

査します。企業は業績不振で返済が滞ったり、倒産で不渡りになったりする可能性があるからです。それに対して、政府は強制的に税を徴収する権限を有しているため、確実な返済能力を有しています。国が消滅でもしない限り返済能力がなくなることはありません。しかも日本政府の場合は100%自国通貨建ての国債です。自分でお金を創って自分に返すわけですから、 どうやって債務不履行するのでしょう。

がって、 貨幣が流通するためには負債がなければならず、負債があるのが正常な状態です。これは現代資本主義経済の基本です。特に債務不履行に陥る心配のない政府は、 不景気の時(総需要が潜在供給能力に足りていないデフレ期)には積極的に財政赤字を計上して、民間に貨幣を流通させるという役割を本来果たさなければならないのです。2023年1月以来、 防衛費を増額するにあたって財源をどうするか、増税か否かについて議論がなされています。しかしそれ以前に、税金が財源であるという前提での議論はまった<的外れであることがわかります。3. 3 税金の役割とは?

ること(景気の調整や貧富の格差是正)にあります。入口ではなく出口、決して財源ではありません。

- ①徴税より先に政府が国債を発行して政府支出をします。

- ②政府は国家の心臓でありポンプ役です。心臓(ポンプ役)である政府は、適切にお金を供給し、法律や税制によって、 なるべく血液(お金)が隅々まで行き渡るよう力強く稼働しなければなりません。

- ③お金は血液となり栄養となって、 各々の器官(企業)や家計を巡り、 企業は活発に稼働します。企業が得た利益から人々は給与をもらい、 さらにそのお金でモノやサービスを買うことによって、 身体(国家)が活発になります。

- ④人々がモノやサービスを買う力(筋肉)が強ければ、企業は儲けを目指して設備投資や人材投資をします。銀行は信用創造によってゼロからお金を創り出し、企業に貸し出します。そして賃金が増えれば私たちの預金が増えま

す。 - ⑤家計と企業の共栄で国家はますます活発になり、働く人々の力も張ってきます。私たちがモノやサービスを買うカ(需要)が経済を引っ張ります。

- ⑥栄蓑が過剰になりすぎたり(過度のインフレ)、大きい器官(大企業)の一部にだけ栄蓑(お金)が集中すると身体(国家)の健康が損なわれます。そこで税金(排泄の手段)が登場します。栄養(お金)が過剰なところから税

金を徴収し、 お金という情報を消す(排泄)ことによって、身体(国家)の血(お金)の巡りをよくすることができます。

4. おわりに

曹洞宗の和尚が良く読む経本に「修証義」があります。開相道元禅師のお言葉が凝縮され、一般の方々も理解できるよう編纂されています。その冒頭に「生を明らめ死を明らむるは仏家 ー大事の因縁なり」とあります。これは、仏教者は「生と死」の道理を身体で会得することが大切であり、この根本を明らかにしなければ、悩み苦しみから解放されないということです。経済学者が先ず学ぶべき事は、お金の生と死、つまり現実の社会でお金がどのようにして生まれ消えるのかのしくみでしょう。お金の現実の流れすら理解していないようでは、正しい経済政策を打てるはずがありません。

生態系は、生き物たちが常に生滅を繰り返しながらダイナミックに存続しています。その中は、生と死の繰り返しによって健全に保たれています。 人体では、栄養が体中をグルグル回って身体の隅々まで行き渡るのと同時に、 老廃物が身体の隅々から集められて排泄されるので、私たちは健康を保つことが出来ます。 ーカ所だけに栄養を偏らせても、 身体は健康になりませ んし、 かえって不調になります。このように考えると、栄養バランスと排泄が如何に大切なのかがわかりますし、 それらの調和によって自然も生き物も生かされているのです。

世の中では、 お金という情報が常に生滅(取引つまり需要によってお金が誕生し、返済によ ってお金が消滅します)を繰り返しています。約束が守られてお金が返済されればお金が消えます。 お金と経済も、実は自然の掟に従って流れることが大切であることがわかります。世の中が健全に保たれるためには、 私たち一人一人の意識においても約束を守ることが大切です。なぜなら、お金は約束事によって生まれ、 約束が果たされると消えるという仕組みになっているからです。

コロナ禍は、 私たちに多くの事実をさらけ出してくれました。 そして、多くの国民が経済政策への認識を変えつつあります。 世界中を見渡しても、 二十数年間国内総生産(GDP)がまっ たく成長せず、 国民の実質賃金が15%以上も下落している国は日本だけです。 見えてきたことは、国政に携わる方々、 財務省のお役人、 財務省に仕える御用経済学者、 多くの政治家、 マスコミ、 経済評論家といったいわゆるエリ ート達が、 お金と経済をまったく理解しないで国家運営をしてきたこと、なぜかエリ ート達が現実を見ることをしない反知性的な姿勢であることです。しかもいまだに現実に行われているお金の流れを勉強することすら拒否している。これらが過去二十数年間の日本衰退の根本原因でしょう。 なぜエリ ート達は間違ってしまうのでし ょうか。 ドイツの社会学者マックス ・ ウェ ーバー (1864-1920)は、 著書「官僚制的支配の本 質諸前提および展開」の中で官僚制を分析し、「組織は、効率性と合理性を徹底的に追求すると、かえって非効率で非合理なものになってしまうことが、 往々にしてある」そして、「人 間というものは、 厳格に規則に従って仕事をしているうちに、規則に従うことそれ自体が自己目的化するようなことが往々にしてある。規則は、手段に過ぎないのに、手段が目的に変換されてしまう」6)と、 説いています。 日本の多くのエリート達は非営に優秀なはずですが、 このジレンマに陥ってしまったのではないでしょうか。財務省が主導する経済政策(本来は財政民主主義が憲法に定められている)が日本国を破滅に追い込むという、本当に恐ろしいことが進行しているのです。

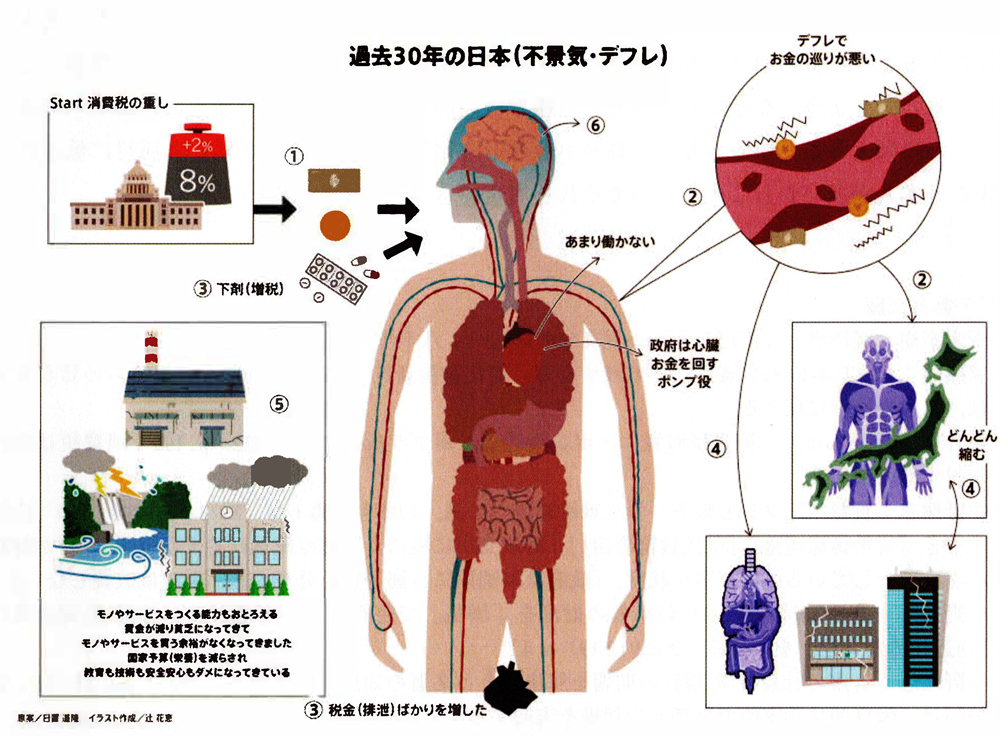

過去30年の日本を人体になぞらえたイラストがあります。(イラスト参照)

日本政府は「財源がない」というデタラメを繰り返し喧伝し、 さまざまな分野の栄養(国家予算)は減らされ、 人体(国家)はどんどん縮み、 消費増税や隠れ負担増で国民の心も縮み、 会社の能力も縮み、 教育も科学技術も医療も国家の安全安心も縮んでいます。デフレ期においても、政府が適正にお金を使わない、そして下剤(増税)を飲ませ、血(お金)の巡りが悪くなりつづけた、そんな過去30年でした。

- ①政府は徴税より先にお金を使い公共のサービスや事業を行う、 身体中に血液(お金)を流す心臓(ポンプ役)のようなものです。しかし、 政府は適正にお金を使わず、 人体(国家)に十分な栄養(お金)を供給しませんでした。

- ②心臓がうまく働かなければ、 身体の隅々まで血液が行き渡らないので身体に不調を来すように、 社会全体にお金が行き渡らなければ社会が不調になります。

- ③しかも栄投が足りてないのに消費増税や杜会保険料の値上げを断行しました。栄養失調患者に「もっと排泄しろ」とばかりに下剤を飲ませているようなものです。

- ④国民の消挫意欲が萎えれば、 需要がますます衰退します。モノやサービスが売れなければ、 企業は生産活動を減らすしかなく. 新たな設備投資や人材投資を控えます。

- ⑤その結果、 生産能力や技術力も減退します。当然利益が減り、 従業員の給料も減るか解扉に至ります。ますます国民は貧困化し、 モノやサービスを買う余裕がなくなります。少子化の原因は、 若い人たちの貧困化による非婚化です。国家の安全保障をもないがしろにしています。それを助長したのが日本政府による経済政策です。

- ⑥科学技術投資や教育投資も減らされ、 国家の頭脳も減退しています。

私たちはもしかしたら、良い意味で「国民の意思とお金という情報が合致した」高度な資本主義へ移行するターニングポイントにいるのかもしれません。なぜなら今、落ちるところまで落ちているからです。宮脇先生はよく「危機はチャンス」とおっしゃっていました。人はいざとなれば踏ん張り学ぶものです。現実に行われている正しいお金の流れは自然の摂理(Ecology System)に則っています。約束事つまり取り引きという需要によってお金がゼロから創り出され、世の中を回り続ける。適正に政府支出がなされれば、国民が真面目に働いてお金という栄養を得て安全安心して暮らしていける。そして過剰になったお金は老廃物となり、税 金によって世の中が良くなるように回収されて、排泄されることによって社会の調整のために無に帰す。「無から生まれ無に帰す」、これは生き物のあり方であり生態系のあり方そのものです。また、般若心経の「色即是空」に通じるのです。為政者のくだらない我欲や権力欲そして保身がお金の適正な流れを阻害し、つながりを分断しているようです。お金という情報は.元来縁をつなげるための手段です。私たちが少しでも現実のお金の流れに関心を持ち、ともに助け合えるような世の中にしていくことが実は「正しいお金と経済のしくみ」を理解する一 助になるのでしょう。なぜなら、お互い信頼し合い約束を守り、お金を使うことによって共助し、互いに栄えることができる、これがお金という情報の本質だからです。真面目に働き約束を守る日本人が多いからこそ、日本でそれを実現できるのです。

引用・参考文献

- l)青木泰樹:経済学とは何だろうか一現実との対話ー、 八千代出版(2012)まえがきp. ii

- 2)宮脇昭: 4千万本の木を植えた男が残す言葉、 河出書房新社(2010) p. 220「一人勝ちのビジネスは、自然の法則に反する」

- 3)藤井聡•森井じゅん:消費税減税ニッポン復活論、 ポプラ新書230 (2022) p. 199「消費税は国民に対する経済制裁」

- 4)中野剛志:世界インフレと戦争恒久戦時経済への道、 幻冬舎新書676(2022) pp. 140-150「注目すべき『貨幣循環理論』『現代貨幣理論J」「財政支出に税による財源確保は必要ない」「政府が財政赤字を計上しているのは正常な状態」「政府は無制限に自国通貨を発行でき、 財政は破綻しない」

- 5)中野剛志:東洋経済ONLINE防衛費の財源を「増税」で賄うのは不可能なワケ資本主義以前の「前近代的な発想」をやめる(2022/12/19) p. 4

- 6)中野剛志:奇跡の社会科学現代の問題を解決しうる名著の知恵、 PHP出版(2022) pp. 21 -25「官僚制は、 徹底的に効率的で合理的な組織を志向する」

目次